芒の穂うつすと水の澄みにけり 久保田万太郎

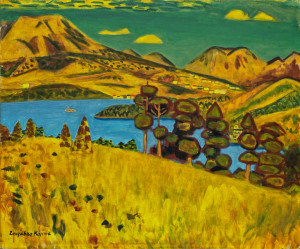

児島善三郎「箱根仲秋」30号 1958年 ポーラ美術館蔵

箱根の秋といえば仙石原を代表するように芒の群生の見事さだろう。

今年は大湧谷の噴火で、ただでさえ少ない人の出で、澄み渡る秋景の物悲しさも、ひとしおかもしれません。

こんな時に、温泉宿に逗留し昼過ぎから散歩に出かけ箱根登山バスを乗り継いで一山を巡れば、

心は青春の初々しさを取り戻し、記憶の中に琥珀の原石のように眠っていた甘酸っぱい思い出も、

たちまち蘇り来てサルノコシカケのように固くなりかけている脳ミソをゆっくりと浸し、

再活性化してくれるかもしれません。

通っていた国立学園小学校の夏の家が仙石原に在ったせいもあり、

車の免許を取った後も、友人たちとドライブを兼ねてよく遊びに来たのも箱根です。

仙石原の表石閣は、特に懐かしい想い出です。

有名な老舗旅館ですが、突然の青年二人の予約なしの訪問に、古い茶室しかないけれどと、

一夜の宿と懐石料理の膳を提供してくれました。

八角形の茶室の古屋根が震えるような荒天だったと記憶しています。

その後、家族でも訪れましたが、現在はリニューアルされて営業しているようです。是非足を伸ばしてみてください。

以前にも書きましたが、祖父善三郎にとって箱根は

1937年頃よりその後の画業を通して常に身近にあった大自然でした。

初めての日本的風景の代表作となる「箱根」50号静岡県立美術館蔵や、

翌1938年に描かれた「箱根」(100号三重県立美術館蔵)は、

画家の将来を予見させるものとなりました。

その後も、四季折々に箱根を訪れ幾つかの定点観測場所からの写生を繰り返しています。

今回取り上げました、「箱根仲秋」も今なら芦ノ湖スカイラインのあたりから

箱根恩賜公園をかすめて箱根神社方面を描いたものと思われます。

前景も遠景も等しく芒の黄金色に照り輝き、旅人の心を奥州藤原の栄華もかくやと誘います。

でも、笑わせてくれるのは画面中央右側に並ぶおでんか焼き鳥のような木立の表現です。

つくね、がんも、砂肝、こんにゃくなど、よく行くおでん屋や焼鳥屋の呼び込みの暖簾のようにも見えます。

それらに比べ、空を彩るエメラルドグリーンや、

ここだけが月世界のように冷たく照り映える湖面の水浅葱色はなんと神々しく、

見る者を誘うのでしょうか。

身近な現実と久遠なる世界との共生、善三郎六十五歳の境地です。

新着コーナー

つづれ織タピストリー 18c〜19c フランス

クリスマス飾り様にヨーロッパの古いつづれ織を入手。

長さは3mくらいあります。

12/10〜昨年に引き続きクリスマスデコレーションを致します。

漁網で作ったツリーを天井から吊り下げ、

ヒマラヤ杉の大きな笠でデッカイリースを作る予定です。

乞うご期待!

児島善三郎 「波斯壷と薔薇」10号1960年

名品なのか迷品なのか意見の分かれるところでしょう。

この壺は現在も手元に残っているので大きさもわかりますが画中ではかなり大きめに描かれています。

薔薇の花弁の表現はまさに善三郎調でいうところがありませんが、

花束のど真ん中にぽっかりと空いた空間と、

そこを貫通する緑色の茎と楕円形の葉っぱがなんとも不思議に見えます。

花を描いた作品の中には様々なマジックが施されていたりするのですが、

こういうのはあまり見かけず、珍しい表現です。

いつもギリギリの変化球を投げるのですが、

この絵ではさっき述べたところを消える魔球が通りすぎた後のようにも見えます。

あまりにうまく決まったので他の花は揺れそよぐ間もなかったのかもしれません。

しばらくしてから、重心を射抜かれた事に気がつき平衡を失いかけた画面には、

綺麗なブルーのバックに烏賊墨のような煙幕を張り

大きな壺と花束の重量を後ろから支えなくてはならないような事情が発生したのかもしれません。

当分手元に置いて鑑賞してみたいと思います。

丘の上APT情報

「藤森照信−−多摩の住居群」たんチョコにらトタン展開催中 11月1日まで

藤森氏設計の個人宅およびアトリエに焦点を当てた展覧会です。

氏の設計である、丘の上APT(トタンの家)内に、

「たんぽぽハウス」を始めとした4軒の内外観写真パネルやデザインスケッチ、マケットなどを展示。

「ニラハウス」と赤瀬川原平コーナーもございます。

チョコレートハウスの全ドローイング展示は初めての試みで必見!